在干旱区生态系统中,绿洲通过独特的能量再分配(“绿洲效应”)显著调节区域气候,对维持水热平衡至关重要。然而,当前研究存在两大瓶颈:其一,缺乏统一指标量化“降温效益”与“水资源消耗”的权衡关系;其二,驱动绿洲降温的关键生物物理机制(如蒸散发调控、干旱响应规律)尚未系统解析。这严重制约了气候变化背景下绿洲水资源的科学管控。

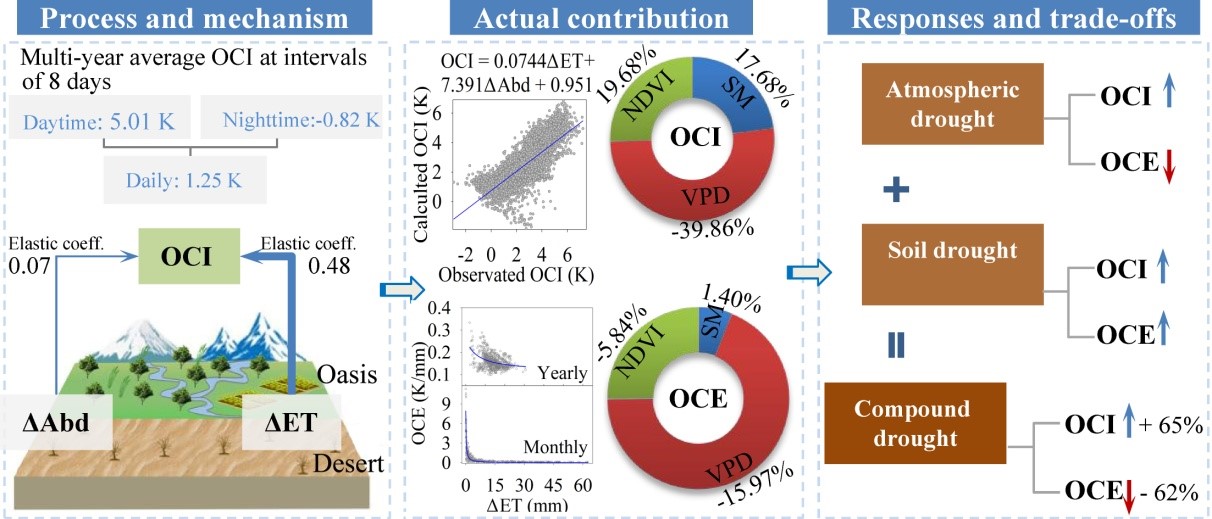

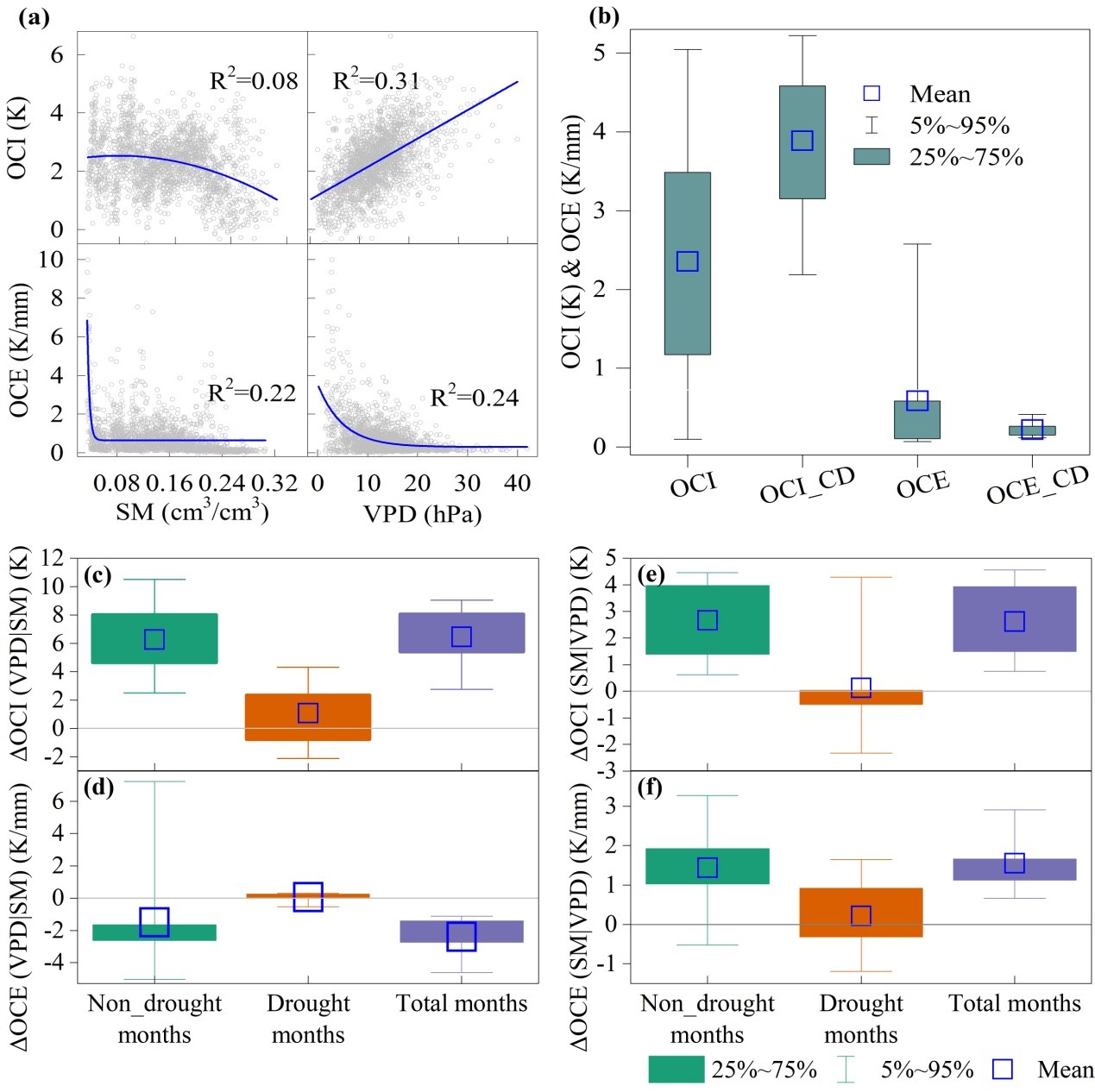

针对上述挑战,中国科学院新疆生态与地理研究所绿洲水土过程与机理研究团队融合多源卫星遥感(MODIS地表温度、植被指数)与基于Priestley-Taylor模型的蒸散发估算技术,结合长期土壤水分及气象观测数据,对中国西北干旱区36个典型绿洲展开深入研究。团队创新性提出“绿洲降温效率”(OCE)指数——定义为绿洲降温幅度(OCI)与蒸散发耗水增量(ΔET)的比值(OCI/ΔET),首次实现降温效益与水资源成本的协同量化。研究发现:VPD(大气水汽压亏缺)作为关键驱动因子,主导了绿洲降温强度(OCI)变异的39.86%和降温效率(OCE)下降的16%,其影响远超土壤水分与植被覆盖;OCE呈现显著时空异质性(0.06-0.32K/mm),其中森林降温效率最高(1.25K/mm),且随蒸散发差(ΔET)增大呈双曲线衰减;尤为重要的是,复合干旱(大气与土壤干旱并存)导致OCI激增65%的同时引发OCE崩溃性下降62%,揭示了绿洲系统在极端气候下的不可持续风险。

该成果通过首创的OCE指数填补了水热权衡量化空白,其揭示的VPD主导机制为预测气候变化下绿洲稳定性提供理论基础;同时建立的干旱响应临界阈值(如复合干旱导致OCE骤降62%)为西北干旱区生态水资源管理提供直接科学依据,对协调区域生态保护与水资源可持续利用具有重要实践价值。

该成果第一与通讯作者为郝兴明研究员,相关成果以“Vapor Pressure Deficit Governs Oasis Cooling Efficiency and Drought Intensified Water-Heat Tradeoffs in Arid Regions”为题发表在《Journal of Hydrology》。

文章链接为: https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2025.133804

图1:西北干旱区36个典型绿洲的降温效应与效率变化的驱动因素及对干旱的响应

图2:OCI 和 OCE 对大气和土壤干旱的响应。(a)OCI 和 OCE 与 SM 和 VPD 的关系;(b)非干旱条件和复合土壤-大气干旱情景(OCI_CD 和 OCE_CD)下的 OCI 和 OCE;(c、d)VPD 主导干旱条件下 OCI 和 OCE 的响应;(e、f)SM 主导干旱条件下 OCI 和 OCE 的响应